第5回グローバル教育の集いin名古屋は過去の研究の積み上げが実った大会でした。今までの、大学教員や専門家からの発題やシンポジュームを受けてのファシリテーションによる議論の形式から今回は専門家や、大学教員からではない現場に根ざした発表に焦点をあて発掘しました。

そこには、私たちのグループが培った人と人とのつながりが大変役立ちました。準備は、本年の冬から始まり、目白大学の中山先生、多田先生を通じ名古屋の林校長先生とのつながりを軸に名古屋市国際理解教育同好会のメンバー中心に特に、小学校、中学校の現場での研究を発表してもらいました。

グローバル人財リサーチの公益部門として、アカデミックな研究を発表できるフォーラムの場を提供することを目指しました。

世界と共にに生きる人財の育成のためには、社会の特定の場ではなく、小学校から中学、高校、大学、社会人、家庭教育を含め、社会のありとあらゆる場所でグローバル教育による人財育成を進めることが必要だと考えて活動して来ましたが、今回の発表を聞いてますますその方向性に自信を深めました。

それでは、順番に今回の発表を紹介いたします。

名古屋市立愛知小学校の吉村恵美先生からの発表「国際理解教育の分野で試みるキャリア教育」

では、交流校であるフィリピンの小学校の児童との交流を通して、児童が自分の生き方について考える実践を行いました。 生き方を「生きていく上で大切なもの」と定義し、それを漢字一文字で表すと「幸」とした。しかし、自分のことだけでなくみんなのことを考えると「助」という漢字も出てきました。つまり「助け会えばみんな幸せになれる」と考えるようになったのです。

それでも、児童のアンケートではほとんどが自分の幸せのことで、この段階では家族のことためにと考える子は少数でした。

そこでスカイプを使ってフイリッピンの交流学校の生徒たちと話しをしたのです。スカイプで交流してみると、助けるに対して疑問がでました。

フイリッピンでは家族が大事、家族と幸せに暮らしたいという考えが中心だったからです。今まで考えていた身近な自分達の家族に対する考え方と、遠く離れたフィリピンの交流学級の児童の家族に対する考え方の違いを知ることで、それらを基に、自分の生き方についての考が変わってきました。

その後のアンケートでは、どのように生きたいかとの問いに、自分自身のためが13人からゼロと大きく減り、家族のためにが2人から19人と増える結果となったのです。グローバルな社会の多様な考え方が、子供たちの変容にきっかけを与えることが見えた実践でした。

2番目の、名古屋市立当知中学校の伊藤雄司先生による「他国への支援活動を通して高まった自尊感情」では生徒に自尊感情と他者のために行動するかについてアンケートを実施したところ「自分のことが好きである」という問いに70%が否定的でした。また「ほかの人のために力を尽くしたい」という問いには57%が否定的でした。自分という存在を大切に思えなず、共に助け合い生きるという行動がとれない生徒が多いところから自尊感情と他人のために何かをする意識を高める実践を考えました。

本校の生徒は、これまで他者に対して関心が低く、「自分は自分」「他人は他人」と考える生徒が半数近くを占めていました。

そこでまず、課題として「学校にいけないことで生じる問題」に気づくため、それぞれが気づいたことを記述したうえで、相互に意見を述べ話し合いました。

その結果多様な意見に触れ、人が自分の意見を聞いてくれたことなどから自分の意見が認められることを感じていったのです。また相手の意見を聞くことで、自分の考えも深まることになり、「自己肯定感」「責任感」に働きかけることができました。相手を認めたり、褒めたりすることがことが、相互に「自己肯定感」や「自己価値観」に変容を与えるようになったのでした。

次に、Yes! We Can!プロジェクトとして就学率が極めて低い、ガーナの子供たちとのビデオメッセージを使ったプロジェクトを実施しました。チョコレートを通じてガーナと日本は関係があるという切り口から、子供たちにとって厳しいガーナの現実を現地での情報から知らせました。

そのうえで、ガーナを思い、自分たちが書いたドリームノートをガーナの子供たちに送り、その様子をビデオで撮影してもらい、それを日本で視聴しました。自分たちが書いたノートを見てガーナの子供たちが喜んでくれたことが、さらに自尊感情を高める方向に働きました。結果として、100%の生徒の自尊感情を高めることとなったのです。他者のために力を尽くす気持ちに関しても100%の子供たちが変容しました。

3年間の活動を終え、ほぼ全ての生徒が人のために行動したいと考えるように変化しました。継続した実践は、生徒の心を動かし、変化をもたらしたと考える。ガーナの人々や青年海外協力隊員さんと交流し、褒められたり喜んでもらったりする経験から自分を大事な存在と見なし、自尊感情が高まったからでしょう。

ガーナについて「知る・考える・行動する」という一連の活動が自尊感情を高め、高まった自尊感情は、他者のために進んで行動しようとする原動力となったのです。

3番目の名古屋市立森孝西小学校の井川慎太郎先生による「進んでコミュニケーションを図る外国語活動」は「産官学によるグローバル人材育成のための戦略」において、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性を持った人を育てていく必要性が訴えられています。これからのグローバル社会を生き抜く児童には多種多様な文化的背景や考えを持つ人々とも対話を続けながら課題を解決できるようになってほしいと願いつつ、自分の思いを相手に「積極的」にあきらめずに「粘り強く」伝える態度に焦点をあてた研究を行いました。

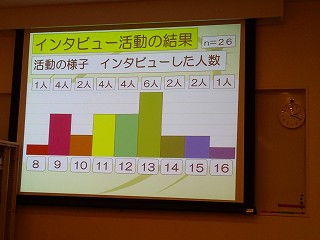

まず、小学校5年生を対象として、「積極性」と「粘り強さ」に着目し、進んでコミュニケーションを図る児童を育成するために、「積極性」を「誰にでも、自分からコミュニケーションを図ろうとする態度」と定義し、「積極性」を養う「チャレンジ活動」として、インタビュー活動やクイズ大会などに取り組みました。また、「粘り強さ」を「自分の思いが伝わるまで、あきらめずに、コミュニケーションを図ろうとする態度」と定義し、「粘り強さ」を養う「ネバーギブアップ活動」として、ナンバーゲームやTシャツ作りなどに取り組んだのです。

ネバーギブアップ活動とは一人の相手に対して、what do you want? や What would you like? など簡単なインタビューを繰り返し、相手の答えも理解して会話を続けていくことで、最後まであきらめずに自分の思いを相手に伝える活動にしました。

また、ナンバーゲームは二人一組で、相手の数字を質問を繰り返しながら、相手のヒントを使い、あてるゲームである。例えば25という数字をAさんが考えると、Bさんは53と予想したとすると、一つの数字が当たっているので、Aさんは1ヒットと答えるのである。そこでbさんは一つの数字があっていることが分かったので35と答えると、Aさんは1ホームラン、1アウトと答えてあげることになる。これを繰り返すことで最後は数字を当てることができるのです。これらの活動を続けることで、積極的にインタビューしたり、粘り強く相手に尋ね続けたかのアンケートに対して26人の中で20人以上の児童たちができたと肯定的に自己評価しました。

さらに、オリジナルTシャツづくりの活動に発展させた。それはオリジナルTシャツを事前に考えさえ、店員側と客に分かれ、形や大きさや色を相手に質問を繰り返しながら再現するというゲームに発展させました。これらのユニークな実践活動の結果、5月のアンケート結果と11月のアンケート結果を比べると活動を経験した後は、自分から話しかけたり、思いが伝わるまで相手に伝えていますかの問いに対し11月はいずれも増加を示し明らかな子供たちの変容を示していました。

4番目の名古屋市立新栄小学校の梶原顕弐先生からは「自他を共に大切にしようとする児童の育成-「ライフカルチャー活動」を通して-」

今日の国際化に伴い、名古屋市における外国人登録者数は年々増加しています。

現在、私たちは多様な民族・文化が混在する社会を生きている。そのような社会を生きる児童にとって、国籍や民族に捉われず、様々な人々と共生していくことが必要であると考えました。本校にも、日本国籍の児童だけでなく、異なる文化的背景で育ってきた児童が多数在籍しています。

そこで、異なる文化的背景で育ってきた友達や外国籍のゲストティーチャーと交流しながら、児童にとって身近な文化(「遊び」・「食」)を体験し、友達の考えを知り、自分の考えを振り返る活動(「ライフカルチャー活動」)を通して、文化の多様性を知り、共通性に気付き、異質性を認めようとすることを目的としました。

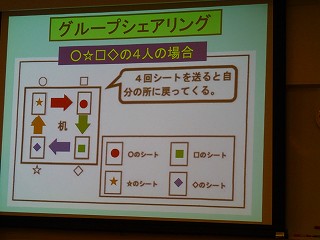

実践では「鬼ごっこ」を体験しました。中国、韓国、フイリッピン、ブラジルの鬼ごっこを体験することで、日本の鬼ごっことの共通性に気づくことができました。体験したことで気づいたことや感じた事をハートフルシートに記述しそれを発表しシェアリングしました。シェアリングをすることで自分以外の考えを知ることで自分の考えにも変化をもたらすのです。

この実践は世界のコメ料理でも行いました。中国、韓国、フイリッピン、ブラジル、インドネシアのコメ料理を調理することで違いと良さを認めることができるようにすることを目的としました。

多くの児童がそれぞれの料理に対して「いろいろなおいしさがある」「違いがあってもいい」など互いの違いを良さとして認めることができました。これは実践とともに、シエアリングにより友達のさまざまな意見を聞くことで、多様な考え方を理解していくとかんがえられると思います。「体験とシェアリング」の組み合わせが自分だけの考えにとどまらない変容に向けると考えられます。これらの実践は文化の違いがあっても互いの文化を大切にしようとすることが、自他を共に大切にしようとする態度を養っていくと考えています。

5番めの名古屋市立桶狭間小学校の山口知泰先生からは「もったいない大作戦 - 身近なできることを実行しよう -」

地球上には様々な問題(グローバルイシュー)があり、国際的な協力 がなければ解決できない問題が今後更に増えていくと予想されます。また、以前ノーベル平和賞を受賞したワンガリー・マータイさんが、 世界に日本語の「Mottainai」を広げ、活動を進めていくという記事を読んだことを思い出しました。生活の中から「もったいない」を見付け、それを解決する取り組みを 行うことが地球の問題の解決にもつながることを知り、実行し、周りの人にも協力を得ることができるようにしたいと考えました。

身近で気になることを考えてみると。「給食の食べ残し」「歯磨きやうがいのときの水の出しっぱなし」「教室移動の時の教室の電気のつけっぱなし」これらがなぜ起こるのかを考えると、豊かな日本の生活が、地球上の問題だと気づかない原因だと考えました。そこで、まず意識を持ち、高め、継続する。プロセスを考え、問題を知ることから始めました。

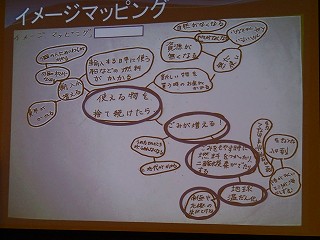

イメージマッピングをしてみると、使えるものを捨て続けると、ごみが増える、ごみを燃やすときにエネルギーが必要で、地球温暖化の原因になるなどとイメージを広げ、共有し、対策を話し合いました。それを、自分の実効策として決めていきました。例えば、歯磨きは、水をコップにためる、電気はこまめに消すなどです。そしてそれをポスターセッションにして多数の人に説明をするというプロセスにくみ上げました。

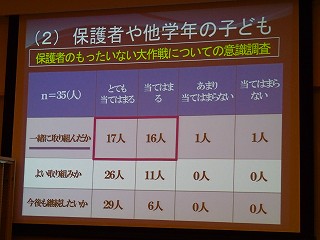

その結果、児童たちのアンケートを見ると学校生活での意識調査により、もったいないと思うが増え、反面もったいないと思わない人が減ったのです。保護者も家庭で児童の活動に協力し、もったいないと思う保護者がほとんどになりました。これは家庭内での習慣化にも良い影響を与えることになったと考えます。ここまでの実践で、身近なできることを実行することで改善していけることを理解し、継続していこうとする意識が高まったと考えました。

6番目は幸田隆先生(豊田市立東保見小学校)「遊び心と感性を生かした多様性教育の実践」

天然パーマの子を軽はずみな言葉でからかった子がいました。陸上大会で、外国籍の子のことを「何で外人がいるんだ?」と言った子がいました。「あの子は行動が遅いから...すぐキレるから...一緒の班になりたくない」という子がいた。世界のことに全く関心がない子がいた。いずれの子どもたちも多様性を尊重することができていないのです。

子どもたちには多様性の素晴らしさを実感し、多様性を尊重する態度を身に付けてほしい。しかし、相手、自然、世界に関心がない、命を大切にしない、違いを見下す材料と考えてしまう。それはいじめにつながっていく。みんな違うのはあたりまえなのに、人から違うと思われることが不安で発言しない。その結果多様な子供たちとかかわらない、そして多数につくような安易な合意をする。子供たちの現実は共に生きる社会に向かっているとは到底思えない。

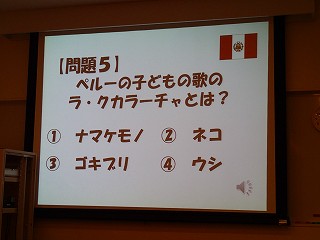

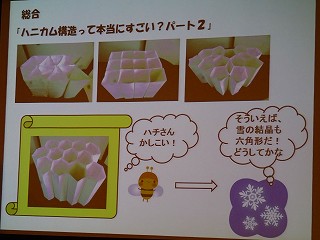

その現実を変えるために、継続的に多様性教育を展開している。特に、子どもたちの「遊び心」と「感性」を生かすようにしている。例えば、外国語の音声や意味の違いを楽しむ「言葉遊び」、「造形遊び」、多様性の有無や相手の立場を想像する「もしもの世界対話」、生き物の力を生かした技術(ネイチャーテクノロジー)を考える「生き物のすごさ対話」、「五感を広げる活動」などに取り組んでいます。

例えばゴキブリは汚いものの代表、誰も評価しません。しかし、地球上に3億年も生きてきた人間の大先輩です。ゴキブリの良い面も調べ、もう一度ゴキブリに対しての感情を考え直す話し合いをしました。そうすると、ゴキブリもいいところあるじゃないかと今までの思い込みに変化が出てきました。自立的な考えが少しでも育てばそれは協働につながり、創造が生まれるのです。教師が目的をもって少し火をつければ子供たちは自ら変容していくのです。

7番目は田代純一さん(日本財団 学プロ)「子供の学びプロジェクト」学プロ(社会を変える人になる学校向けプログラム)社会を変える人って社会に対して自ら問いを立て失敗と成功を重ねて解を作っていく人を育てることが一つの目的です。日本財団では100カ国を超える国・地域で、社会課題の解決に取り組んでいます。その一環として特に教育支援として取り組んでいる学校での実践事例等を紹介します。

ソーシャルアクションプログラム(Social Action Program)として、FEEL IMAGINE DO SHAPEというサイクルをのステップとしました。

そこで学校でグループとしてアクションプログラムを考えてもらうことにしました。テーマは「学校生活をよりよくしよう!」です。その結果さまざまなプロジェクトが出てきましたが、一つ面白い例を紹介しましょう、それは「畑を作ろう」プロジェクトでした。畑を作ろうと実際の畑を見学に行きましたが、学校には場所がない、解決するため校長先生との話し合い、屋上にプランターで作ることにしました。今後、生徒たちは、自分たちで決めた、この活動を続けるために、安全上の問題や、水やり当番の問題など次々とでてくる問題を解決しながら、愛されるプランター農場としてこの活動を次の代につなげていくことができるかが問われます。その過程で生徒自身が成長していく要となると考えます。

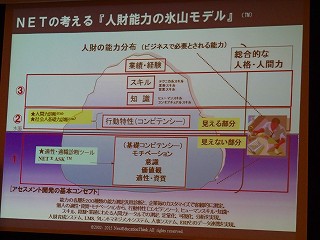

最後は斉藤実さん(株式会社ネクストエデュケーション社長)「コンピテンシーの可視化によるグローバル人間力」

いま企業が人財採用で求めているの能力について考察し、グローバル人財に必要なコンピテンシーセットを客観的に可視化して育成につなげる科学的手法を紹介します。

人間の能力は知識、スキル、経験で判断してしまいがちだが、ハーバード大学の心理学教授だったマクレランドが明らかにしたように、実は氷山と同じに水の中に隠れた大きな部分が存在するのです、それがコンピテンシーの基礎となる適性、資質、価値観、モチベーション等なのです。この部分は見えないとともに、自分自身も気づいていない場合もあります。しかし、いままで学校では、テストで点数化できる教科知識や学力にばかり能力の差を見出してきました。これは、産業界と大学教育において、不幸なミスマッチングの元ともなってきたのです。産業界は能力の見えない部分から形づくられるコミュニケーション能力や主体性、チャレンジ精神、協調性、誠実性、責任感などを重視してきた一方で、大学教育では専門性や学業成績を重視してきました。

しかし、最近になり、せっかく就職しても不適合から退社してしまう若者が増えたことから、人間の隠れた適性(個性)の可視化が望まれるようになってきたのです。

株式会社ネクストエデュケーションシンクのNET*ASkではわずか7分間で144の質問をして、独自のシステムにより16の要素を数値化でき、そのチャート波形からモチベーションやストレス耐性を明らかにすることができる検査を長く提供してきました。すでに過去に受験した300万人のビッグデータを蓄積しており、それぞれのエレメントの平均値が明らかになっていて、その平均値からのかい離により適性を診断することができるのです。

このシステムを活用することで、実験的にある中高一貫校での生徒の診断を継続して行いました。若い中高生の段階での適性の変容が大きいことと、成績が上がることにより、個人の適性によっては心的ストレスが増大していることも明らかになったのです。つまり中高生の段階では適性を診断して、低い部分に関して変容させることも可能であるという結果と同時に、成績が上がっても、それが心的ストレスに影響を与えているかどうかの判断も可能となったのです。これを活用することで、過度な学習状態をキャッチでき、その個人にとって可能な学習指導をアドバイスすることもできるのです。

この診断システムを活用することで、生徒個人にとっては自己を知り、伸ばしたい適性を改善することはもちろんですが、学校側にとっても、学校生活におけるメンタルヘルスにかかわる問題の早期発見とケアや担任の負担を平均化するためのクラス集団ごとのカテゴリーによるグルーピングや、その学校における独自のハイパフォーマーを知ることも可能になるのです。

以上の発表の他にJICA中部なごや地球ひろばの竹内康人次長からJICAとの間で「中学生、高校生エッセイコンテスト」での長い協力関係や「グローバル教育コンクール」審査での協力、教師派遣研修への協力などに賛辞をいただき、さらに今回の会場提供の他、会場での古薮真紀子市民参加調整員によるJICAプログラムの実施など、グローバル人財リサーチにとっても十分な便宜を図っていただき感謝にたえません。グローバル教育を通じてのJICAとのかかわりは今後も重要な関係であり協力関係をさらに強くしていきたいと思いました。

今回のそれぞれの発表については、興味深い内容ばかりで、最初から発表に釘づけで、時間の経過も忘れるほどでした。表面的な理論だけの内容ではなく、先生方が教室で日々児童と対面、格闘しながら、実践を繰り返し得た苦労が目に浮かびました。こんな、先生方に指導されている児童たちは幸せだと思いました。

拓殖大学赤石先生による振り返りのなかでも、各テーブルを回ると、他の先生の発表への質問や意見も活発に行われました。また、ネクストエヂュケーションシンクの発表にあった、「コンピテンシー」や「人間力」に関してはほとんどのテーブルで話題になっていました。学校、公益組織、企業からそれぞれの発表をすることで、自分たちの領域とは全くちがった領域の考え方を知る機会にもなったと思います。私たちが解決しなければならない「グローバル課題」は自分の考えだけでなく多様な考えを聞き理解することから始まります。今回の集会がきっかけとなればよいと思いました。

さらに、名古屋市国際理解教育同好会のみなさんが、集いだけでなく終了後の懇親会にも多数残っていただき、私たちにとって最も重要な人間関係の醸成に役立ちました。会場での学びは、懇親会でつながりを確認することで、さらに理解がすすむとともに、それ以上の内容に発展していく効果がありました。

今後のことですが、グローバル人財リサーチ公益部門のフォーラム会員への入会が拡大することを願います。研究はグループの中で切磋琢磨して進んでいくものです。ぜひともフォーラムに入会していただけたらと思いました。

発表の論文はいつでも受け付けています。実践した内容を公開、発表してこそ次への発展があります。原稿はワードのファイルでお願いいたします。字数に制限はありません。画像はワードにサイズ縮小(240ピクセル程度)して貼り付けると同時に、原稿を送るときに、それぞれ640ピクセルぐらいの別ファイルとしても送ってください。※また発表者でない方も会員になることでWEBで発表ができます。ぜひとも投稿をお願いいたします。(報告まとめ 斉藤宏)